Was ist künstliche Intelligenz?

Digitalisierung / Industrie 4.0Die Definition des Begriffs KI

Was ist künstliche Intelligenz? Die KI, einfach erklärt, ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine KI eigenständig Antworten finden und selbstständig Probleme lösen.

Ziel der KI-Forschung ist es seit jeher, die Funktion unseres Gehirns und unseres Geists einerseits zu verstehen und andererseits künstlich nachbauen zu können.

Künstliche Intelligenz in Science Fiction und Wirklichkeit

Der Traum von künstlicher Intelligenz ist älter als der Computer selbst – wir kennen ihn aus Büchern und Filmen, sei es „Frankensteins Monster“ oder künstlich erschaffene Menschen wie der Homunkulus aus dem Mittelalter.

Vor allem in der Science Fiction begegnete uns bisher der Begriff „künstliche Intelligenz“ und meint zumeist Roboter oder Computer, die selbstständig denken und handeln können. Ob im Guten, wie der Android „Data" aus „Star Trek" oder im Bösen wie der Computer HAL aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum". Sie sind in der Kunst ein Mittel, um Fragen über uns selbst zu stellen: Was macht einen Menschen aus? Was ist Intelligenz?

Wenn wir in der heutigen Welt von KI sprechen, hat das jedoch wenig mit dem zu tun, was wir aus Filmen und Büchern kennen. Im echten Leben begegneten uns bisher KIs nur versteckt – wenn uns auf Amazon neue Produkte empfohlen werden, wenn Personen auf Fotos automatisch erkannt werden oder wir mit „Alexa“ oder „Siri“ auf unserem Handy plaudern. Mit ChatGPT wurde Anfang 2023 erstmals eine KI populär, die wir aktiv aufrufen, um damit Alltags- oder Berufsprobleme zu lösen. Aber ist ChatGPT auf demselben Level wie "Data"?

Den KI-Begriff definieren

Was also ist eine KI? Das ist schwer eindeutig zu klären. Denn eine allgemeingültige Definition von Künstlicher Intelligenz gibt es nicht – weil auch der Intelligenz-Begriff selbst bisher nicht eindeutig definiert ist.

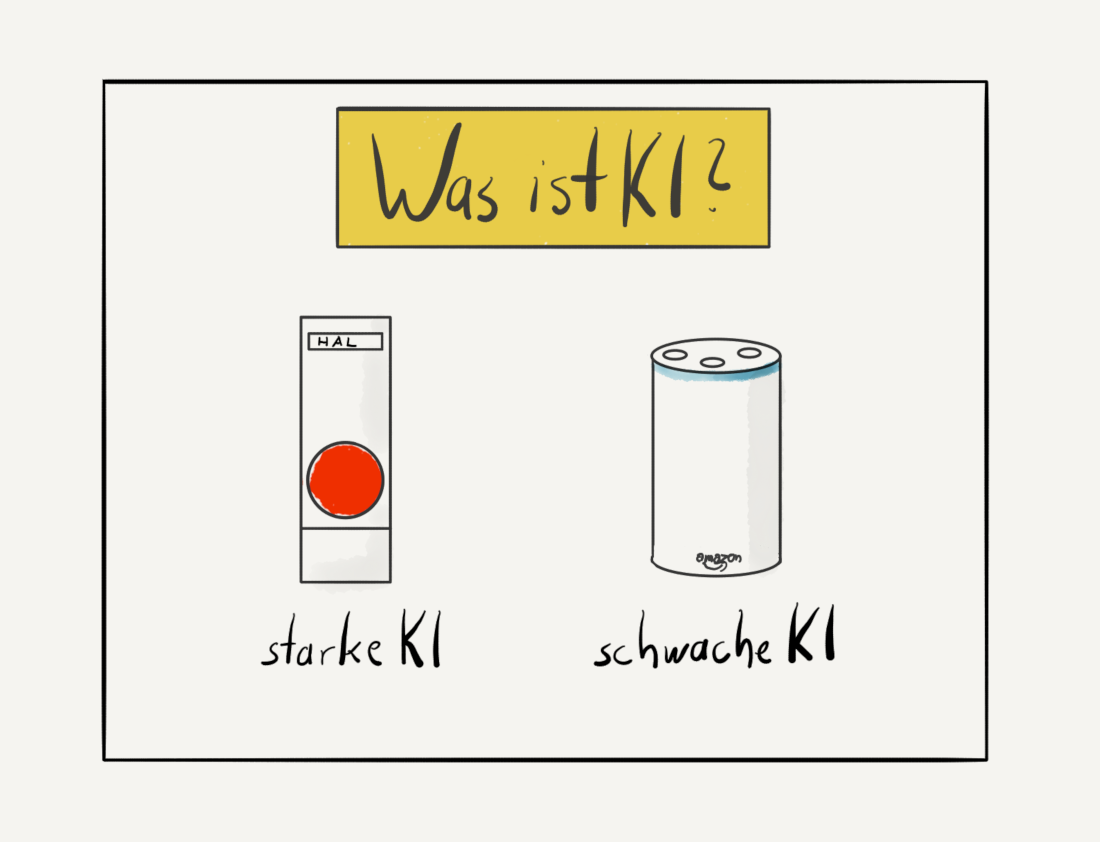

Deshalb versuchen wir uns dem Begriff anders zu nähern: Im Deutschen wird zwischen starker KI und schwacher KI unterschieden, wenn es um die Definition von KI geht. Einfach erklärt: Starke KI meint das, was wir aus der Science Fiction kennen. Eine Maschine, die Probleme genereller Art lösen kann – also jede Frage, die man ihr stellt. Sie ist bisher noch reine Fantasie und wird es über Jahrzehnte noch bleiben. Im Englischen fällt hier oft auch der Begriff der AGI - Artificial General Intelligence.

Mit schwacher KI haben wir es hingegen im Alltag zu tun: Das sind Algorithmen – und nichts anderes ist eine KI, ein sehr komplexer Algorithmus – die spezielle Aufgaben bearbeiten können, deren Lösungswege sie vorher selbstständig erlernt haben. Auch wenn ChatGPT Fragen aller Antwort beantworten kann, es kann keine Bilder oder Videos erzeugen. Eine schwache KI hat kein eigenes Bewusstsein und zeigt kein Verständnis. (Nun gut, letzteres teilt sie vielleicht mit manch starker KI wie dem Terminator).

Was macht eine KI aus?

Im Weiteren reden wir nur noch über schwache KI, da sie letztlich die einzige heute kommerziell relevante Form ist – schwache KI finden wir im Alltag in unseren Handys und Computern.

Was unterscheidet nun eine KI von einem simplen Programm? Üblicherweise schreibt eine Programmiererin Code in einer Sprache ihrer Wahl, die aus einem Satz an beliebig komplexen Anweisungen besteht:

- Wenn dies, dann das

- Zum Beispiel: Wenn der User auf „Senden“, drückt, schicke die E-Mail an den Server X

Ein solches System nennt man auch regelbasiert. Bei einer künstlichen Intelligenz gibt die Programmiererin nun nicht jeden einzelnen Programmschritt vor, sondern schreibt einen Algorithmus, der selbstständig in der Lage ist, seine eigenen Parameter auf eine bestimmtes Problem hin anzupassen. Eine KI schreibt in der Regel dabei nicht ihren eigenen Programmcode (auch wenn es hier schon erste Ansätze gibt) sondern verändert bestimmte Parameter innerhalb ihres Codes, um ein generelles Muster in Daten zu finden, Regeln abzuleiten und dann diese auf neue Daten anwenden zu können.

Warum ist das wichtig? Weil bestimmte Probleme so komplex sind, dass es unmöglich ist, dafür einen Code von Hand zu schreiben. Ein Beispiel dafür ist etwa die Bilderkennung, die in sozialen Medien wie Facebook benutzt wird: Keine Programmiererin auf der Welt kann einen Satz an Anweisungen schreiben, der immer erkennt wie ich aussehe, ganz gleich ob das Foto nachts, am Strand oder im Auto aufgenommen wurde – in einem regelbasiertem System wäre das vollkommen unmöglich, denn dazu müsste die Programmiererin alle möglichen Bilder im Vornherein kennen und beschreiben können.

Eine Programmiererin bringt einer KI nun bei, wie sie Menschen erkennen kann, aber nicht, wie sie mich erkennen kann. Auch die KI kennt nicht jedes Bild von mir, aber sie kann aus einer Anzahl an vorhandenen Bildern lernen, wie ich aussehe und diese Regel dann auf neue Bilder übertragen und mich erkennen.

Und das nicht nur mit mir, sondern mit Milliarden Gesichtern in Bruchteilen von Sekunden. Eine KI ist also in der Lage, mit bisher unbekannten Daten umzugehen, Muster zu finden oder Handlungen daraus abzuleiten. Sie lernt eigenständig aus den ihr vorliegenden Daten – was sie lernt, wird dabei aber vom Menschen vorher bestimmt, indem dieser die KI designt. Der Mensch programmiert die KI, die KI lernt jedoch eigenständig, wie sie die ihr einprogrammierte Aufgabe ausführt. KI sind damit weitaus mächtiger als regelbasierte Systeme, da sie auf – im gewissen Rahmen – bisher unbekannte Situationen reagieren können und aus Erfahrung lernen.

Was kann eine KI?

Die Einsatzmöglichkeiten von solchen KI-Systemen sind gigantisch und den allermeisten Menschen noch gar nicht klar. Sie sind gerade dabei, unsere Wirtschaft zu revolutionieren. Die Bundesnetzagentur geht auf ihrer Seite zum Beispiel von einer Wertschöpfung von 430 Milliarden Euro bis 2030 allein durch die KI aus, die Marktstudie von Allied Market Research von einer globalen Marktgröße für KI-Technologien von 1,5 Billionen Euro bis 2030.

Die KI ist in der Lage, Informationen aus Daten zu ziehen, die ein Mensch niemals erfassen könnte, etwa weil sie zu zahlreich sind oder die unterliegenden Muster zu komplex sind - die aber bereits existieren.

Stellen Sie sich vor, Youtube-Mitarbeitende müssten jedes hochgeladene Video manuell ansehen und überprüfen, ob es verbotene oder geklaute Inhalte enthält. Jede Minute werden 500 Stunden Material auf die Plattform geladen. Der Konzern bräuchte allein 90.000 Mitarbeitende, die 8 Stunden am Tag pausenlos Videos schauen, um mit dem Sichten hinterherzukommen! Eine KI schafft das während des Uploadvorgangs, quasi in Echtzeit.

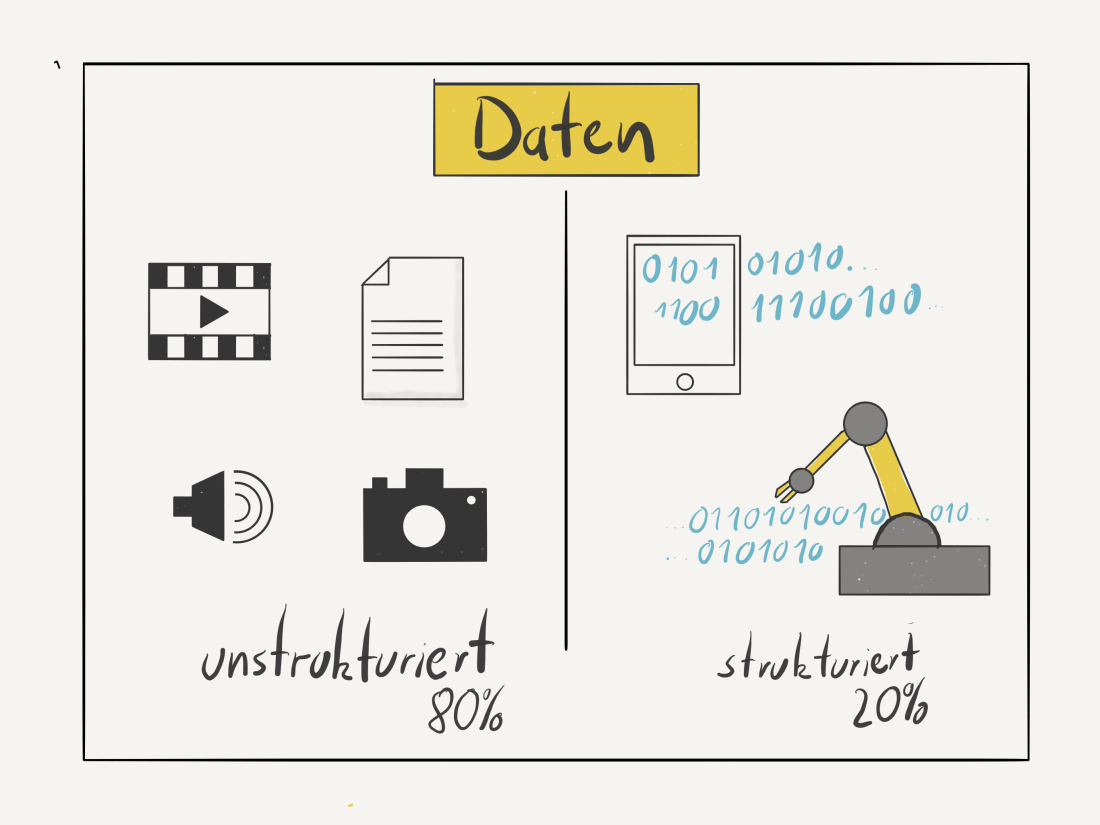

Künstliche Intelligenzen wie diese sind sehr gut darin, so genannte unstrukturierte Daten zu erfassen. Das sind zum Beispiel Bilder, Videos oder Tonaufnahmen – Daten, die nicht einfach durchsucht werden können, weil sie keine einheitliche Form haben im Gegensatz zum Beispiel zu einer Tabelle, die aus Sensormessdaten generiert wird. Zwar kann ein herkömmlicher Suchalgorithmus (wie etwa, wenn Sie STRG+F auf dieser Webseite eingeben) den Titel eines Bildes finden (ein strukturiertes Datum) aber nicht, ob Susie Mustermann auf dem Bild abgebildet ist – diese Information steht nirgendwo, sie ist Teil des Bildinhalts. Eine KI kann das.

Natürlich werden KI auch dafür eingesetzt, um strukturierte Daten zu sortieren und nach Mustern zu durchforsten. Der derzeitige Aufschwung rund um die KI nutzt die Tatsache aus, dass unstrukturierte Daten sehr viel häufiger anfallen: Sie machen etwa 80 Prozent aller Daten aus und sind erst seit einigen Jahren in ihrer Menge verfügbar - mit dem Aufschwung des Internets, der Industrie 4.0 und der massenhaften Verfügbarkeit von (Cloud-)Speicher. Viele Unternehmen wissen gar nicht, welche Schätze an Daten sie haben und welche Wertschöpfungspotenziale in ihnen stecken. Seien es Maschinendaten, Audiomitschnitte von Kundentelefonaten oder Aufzeichnungen von Transportrouten. Ein paar Beispiele dazu lesen Sie später. Erst die massenhafte Verfügbarkeit von Daten in Verbindung mit dem massiven Fortschritt in der Rechengeschwindigkeit hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass KIs in großem Maßstab nutzbar wurden. Ein Beispiel: ChatGPT wurde mit 300 Milliarden Wörtern oder Wortbestandteilen aus dem ganzen Internet trainiert.

Berühmt geworden ist etwa die Google KI „AlphaGo“ die 2016 den weltbesten Spieler im Brettspiel Go besiegte mit Spielstrategien, die bis dahin unbekannt waren und seitdem die Art und Weise, wie Menschen das Spiel angehen, verändert hat. Eine neue Version, MuZero, ist sogar in der Lage, Spielregeln eines Spiels von selbst zu lernen und zu sich zu optimieren. Durch diese Fähigkeit, selbst zu lernen, ist die KI potenziell in vielen Bereichen einsetzbar – und sehr viel mächtiger als ihrer Vorgänger, die bisher für jeden Zweck neu programmiert werden mussten.

Was kann eine KI nicht?

Die KI ist kein genereller Problemlöser – noch nicht. Sie kann zwar Daten ungeheuer gut verarbeiten und Muster erkennen, aber verstehen kann sie sie nicht. Die künstliche Intelligenz besitzt kein „common sense“ – keinen gesunden Menschenverstand. Wenn sie, aufgrund von unzureichenden Daten oder schlechter Programmierung, zu falschen Schlüssen kommt, erkennt sie dies nicht (siehe Abschnitt „Künstliche Intelligenz und der Mensch“). Sie kann nur Antworten auf die spezifischen Fragen geben, für die sie programmiert wurde.

Beispiele für KI-Projekte

Die KI hat längst Einzug in unserem Alltag gehalten. Das Beispiel der Gesichtserkennung auf Sozialen Netzwerken ist eines unter vielen. Ein anderes sind Sprachassistenten auf unserem Handy – wir nutzen Siri, Alexa und Co. ganz selbstverständlich in unserem Alltag. Übersetzer wie Deepl können unsere Worte in Sekundenschnelle beinahe perfekt in andere Sprachen übertragen. ChatGPT hat im November 2022 innerhalb von fünf Tagen 1 Million User:innen erreicht und dürfte jetzt im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Beim täglichen Surfen im Internet wird die uns angezeigte Werbung von künstlichen Intelligenzen ausgewählt, die versuchen, das für uns attraktivste Produkt auszuspielen, basierend auf unseren Interessen und Aktivitäten. Diese sogenannten „Recommondation Systems“ begegnen uns überall online: Amazon, Google, Netflix, Facebook. Sie sind ein sehr mächtiges System, denn immer mehr Medien buhlen um unsere Aufmerksamkeit, es gibt online mehr zu entdecken, als wir jemals im Leben wahrnehmen können. Computer müssen daher für uns eine Vorauswahl treffen – und KIs lernen mit der Zeit, uns immer besser und besser zu verstehen und unsere Vorlieben (gegen uns) auszuspielen.

Aber auch abseits der Online-Welt ziehen KIs in unseren Alltag ein. Staubsaugerroboter reinigen unsere Böden, und nutzen Algorithmen, um ihre Umgebung zu erkennen. Navigationssysteme finden den optimalen Weg. Den größten Fortschritt machen im Moment autonome Fahrzeuge, die Millionen von Test-Kilometern auf Straßen sammeln - auch wenn sie noch Jahre von einem breiten Einsatz entfernt sind. Immerhin hat Mercedes 2021 eine Modellzulassung für autonomes Fahren auf der Autobahn bis 60 km/h erhalten und ist damit der erste Hersteller, der Level 3 von 5 auf der Skala autonomen Fahrens erreicht hat.

Ein paar konkretere Beispiele:

- Das Bremer Start-up JUST ADD AI arbeitet mit dem Fußballverein Werder Bremen zusammen daran, Berichte von Talentscouts mittels der KI zu analysieren, um neue Fußballstars zu finden.

- Google (Waymo) erprobt den Einsatz von autonomen Fahrzeugen bereits in der Praxis – wenn auch derzeit noch mit einem Fahrer als letzte Sicherheit.

- Paypal nutzt die KI, um Betrugsversuche im Zahlungssystem aufzudecken.

- Die Telekom-KI „Tinka“ bearbeitet monatlich 120.000 Chatanfragen, 80 Prozent aller Kundenanfragen kann sie lösen, bei einem Fünftel verweist sie an menschliche Mitarbeiter.

Auch wenn die KI bisher vor allem von großen Konzernen eingesetzt wird – auch Mittelständler können von ihr profitieren. Ein Beispiel ist die Windkraft: Im Forschungsprojekt PiB soll die Vereisung von Windkraftanlagen vorhergesagt werden. Hier arbeitet unter anderem der mittelständische Bremer Windparkbetreiber wpd windmanager mit.

Verschiedene Arten von KIs

Unter dem Oberbegriff KI sammeln sich eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Technologien, die in den vergangenen 70 Jahren erforscht wurden. Die bisher beschriebenen Beispiele und Verfahren beziehen sich auf ein spezielles Gebiet der KI-Forschung, des Maschinelles Lernens (ML). Es steht für das Lernen aus Erfahrung. Auf dieses Gebiet haben wir uns bisher beschränkt, da ML die heute relevanteste Form der KI für Unternehmen im kommerziellen Gebrauch ist und viele der neuesten Erforschungen aus diesem stammen, ob es jetzt um Sprach- (Large Language Models LLM) oder Bildgenerierung (generative KI wie Midjourney) geht oder um Bildverarbeitung (mittels Deep Neural Networks), geht. Mehr dazu in unserem Artikel über Neuronale Netze.

Aber es gibt auch komplett andere Ansätze. Darunter fallen sogenannte Expertensysteme, die auf eine von Experten zusammengestellte Wissensbasis zurückgreifen, um unter dem Rückgriff auf bestimmte Regeln Schlüsse zu ziehen – sie sind mehr oder weniger das Gegenteil vom „aus Erfahrung lernen“. Das wohl berühmteste Beispiel eines Expertensystems ist der Schachcomputer „Deep Blue“ der 1997 den Schachweltmeister Gary Kasparov besiegte.

Beide Ansätze werden gern in unterschiedliche Kategorien eingeordnet - der symbolischen und subsymbolischen KI. Eine symbolische KI kommt auf einem nachvollziehbaren Weg zu Ergebnissen, in dem es Symbole (also Wörter, Buchstaben, Ziffern o.ä.) nach vorprogrammierten Regeln kombiniert, um einen Schluss zu ziehen. Ein Beispiel dafür wäre die klassische Logik:

Symbol 1: "Alle Menschen sind sterblich"

Symbol 2: "Sokrates ist ein Mensch"

Schluss: "Sokrates ist sterblich"

Eine subsymbolische KI kommt hingegen nicht durch die Kombination von Symbolen und Regeln zu einem Ergebnis. Sie löst hingegen Informationen in mathematische Formeln auf und optimiert diese Formeln so lange, bis sie das gewünschte Ergebnis ergibt. Es ist im Nachhinein nicht möglich, direkt aus der Formel den Ergebnisweg nachzuvollziehen. Das ist Erfahrungslernen - Machine Learning. Die Ergebnisse sind probabilistisch, sie beruhen auf einer Wahrscheinlichkeit. ChatGPT errechnet, was das wahrscheinlichste nächste Wort ist, wenn es den Satz "Meine Lieblingseissorte ist ..." vervollständigen soll. Es weiß die Antwort nicht, es rät sie. Das aber sehr gut. Aus diesem Grund können diese Arten von KI auch gut klingende aber praktisch falsche Antworten geben, denn sie wissen nicht, was richtig oder falsch ist, sie können es nur schätzen.

Beide KI-Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus - es gibt Bestrebungen, sie zu vereinen, beziehungsweise Elemente des einen im anderen zu nutzen. Mehr darüber in: Understanding the difference between Symbolic AI & Non Symbolic AI. Ein konkreter Versuch ist etwa das europäische Forschungsprojekt Projekt MUHAI.

Künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen

Für Unternehmen kann der Einsatz einer KI für ihre Prozesse heutzutage attraktiv sein. Für bestimmte Problemstellungen versprechen sie große Effizienzgewinne. Unternehmen sollten sich daher dabei eine die Frage stellen: Was kann ich mit einer KI wirklich erreichen? Der erste Blick gilt dabei den eigenen Daten – welche gibt es bereits im Unternehmen, welche könnten noch erfasst werden? Eine KI kann aus ihnen Schlüsse ziehen, die bisher nicht möglich waren – etwa weil der Analyseaufwand für Menschen zu hoch wäre oder bisher noch kein Weg existierte, die richtigen Antworten zu erhalten – oder niemand daran gedacht hat, überhaupt daraus Daten zu generieren, zum Beispiel aus einer „alten“ Maschine, die noch an keinen Computer angeschlossen ist.

Was Unternehmen definitiv erwarten können: Sobald für die KI ein Job gefunden ist, wird sie ihn besser machen als jeder Mensch. Denn sie ist nicht nur schneller, durch den ständig wachsenden Erfahrungsschatz sinkt die Fehlerrate immer weiter. So kann die Google KI „Lyna“ (LYmph Node Assistant) nach Unternehmensangaben Brustkrebs auf Bildern mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit erkennen, ein Wert, von dem Ärzte träumen.

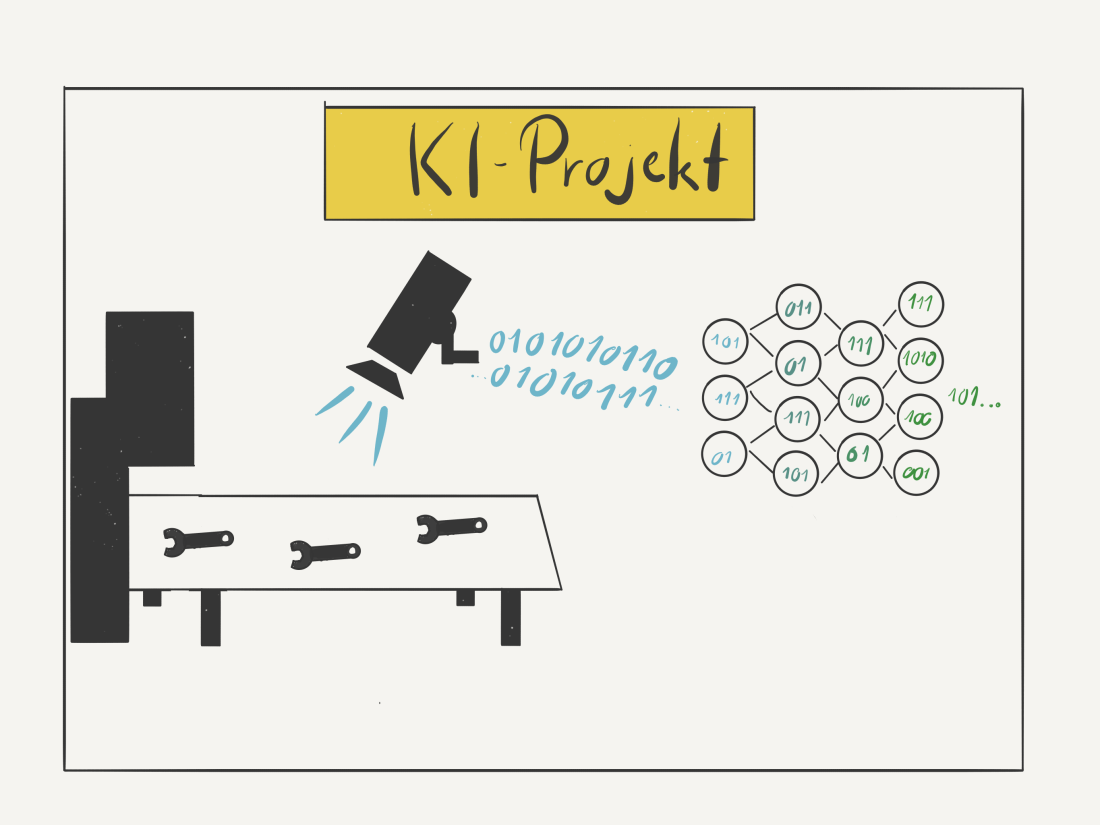

Wichtig ist, einen konkreten Anwendungsfall zu finden, denn KIs sind (noch) keine generellen Problemlösungsmaschinen. Ein Anspruch wäre zum Beispiel: „Wir wollen Werkteile vom Band in Echtzeit per Kameraanalyse auf Qualität überprüfen, ohne auf manuelle Stichproben zurückgreifen zu müssen“.

Wie alle tiefgreifenden Innovationen dauert auch die erfolgreiche Implementation einer KI im Unternehmen. Zwischen 12 und 18 Monaten liegt der Return-of-Invest bei einem Projekt, schätzt Roland Becker, Geschäftsführer des Bremer KI-Experten JUST ADD AI. Damit ein Projekt zum Erfolg wird, ist, neben einer guten Qualität der vorliegenden Daten, auch entsprechendes Wissen notwendig. Neben der Einstellung eigener Expertinnen und Experten bietet sich gerade für den Mittelstand die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in Forschungsprojekten (wie z.B. mit dem Bremer BIBA) an. Sie führen behutsam an das Thema heran und ermöglichen das Kennenlernen der neuen Technologie mit relativ geringem Ressourcenaufwand.

Denn das Trainieren von intelligenten Netzwerken braucht ein hohe Rechenpower, die entweder durch eine Investition oder durch die Anmietung von Cloudkapazitäten erreicht werden kann – ein Partner, der die Kapazität dafür bereits besitzt, macht es da viel einfacher und günstiger.

So – müssen Mittelständler jetzt unbedingt auf KI setzen, um zu überleben?

Dem Mittelstand fällt es meist schwer, neue Technologien schnell zu adaptieren. Es fehlen die Ressourcen von Großkonzernen für Experimente und die Agilität von Start-ups ohne laufende Kosten. So ist es auch mit der KI: Einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge verzichtete ein Großteil der Unternehmen unter 500 Beschäftigten bisher auf Investitionen in die KI. Grund sind fehlende personelle Ressourcen, Zeit, aber oft auch Wettbewerbsdruck. Viele Unternehmen verhalten sich noch abwartend.

Ist es daher besser, zu warten? Die Antwort ist klar: jein. Die KI-Technologie ist noch jung, auch wenn sie seit den 1950ern erforscht wird. Erst seit einigen Jahren reicht die Rechnerkapazität aus, KIs kommerziell zu betreiben. Sie ist Neuland und ein erfolgreicher Mittelständler, der heute ohne läuft, läuft auch morgen noch ohne.

Für kleine Unternehmen ist die Investition in künstliche Intelligenz ein Wagnis. Die erste Frage sollte daher also sein: Wie könnte eine KI meinen Umsatz erhöhen? Wie könnte eine KI meine Kosten senken und Services verbessern? Wie können meine Kunden profitieren? Dazu hilft es, sich mit der Technik zu beschäftigen, um einen Überblick über die Möglichkeiten zu erhalten. Kostenlose Informationsangebote, wie zum Beispiel die der Mittelstands-4.0-Zentren in Deutschland helfen, Wissen anzusammeln. Findet sich ein Use-Case, eine Idee für eine Nutzung, helfen lokale Partner und Fördermittel, diese umzusetzen.

Zwar bieten auch die großen Cloud-Konzerne, wie IBM, Google oder Amazon KI-Lösungen an, jedoch können diese schnell überdimensioniert sein, zumal es trotzdem Experten braucht, diese erfolgreich zu implementieren. Und Fachkräfte sind gerade im Bereich KI rar. Alle, die aktuell keinen Einsatzzweck für eine KI bei sich sehen, sollten am Ball bleiben: Denn eines Tages wird es soweit kommen, dass Konkurrenten darauf setzen und spätestens dann ist es zu spät. Und bei der Geschwindigkeit, mit der sich die KI derzeit weiterentwickelt, wird dieser Zeitpunkt eher früher als später kommen.

Gleichzeitig sinken die Kosten und die benötigten Ressourcen für den Einsatz von KIs rapide. Seit einigen Jahren gibt es sogenannte Frameworks, welche die grundsätzlichen Tools mitbringen, um schnell eigene KI-Netzwerke einzurichten – TensorFLow und PyTorch sind die Verbreitesten. Damit können auch kleine Unternehmen KIs aufsetzen – der Bremer 5-Mann-Betrieb INnUP ist dafür ein perfektes Beispiel. Parallel wird zudem an Systemen gearbeitet, die auch Laien ohne Erfahrung in der Programmierung den Einsatz von KIs ermöglichen.

Und noch ein Ratschlag: Daten sind das Öl der KI. Wer heute schon beginnt, Daten zu erheben, zu speichern und zu katalogisieren, wird morgen davon profitieren.

Künstliche Intelligenz und der Mensch

Wie viele neue Technologien, schürt auch die KI Ängste. Eine berühmt gewordene Studie der Universität Oxford analysierte im Jahr 2013, dass 47 Prozent alles US-Jobs durch Automatisierung in Gefahr seien, ein erheblicher Anteil davon durch KI. Solche Zahlen schüren Ängste, die durchaus zu realen Handlungen führen: So berichtet Waymo, die Googletochter für automatisiertes Fahren, dass ihre Testfahrzeuge mehrfach mit Messern und Steinen angegriffen wurden. Ist die KI also eine Gefahr für den Mensch? Eine bitkom-Umfrage zeichnet ein geteiltes Bild: 62 Prozent der Deutschen halten KI vor allem für eine Chance, 35 Prozent für eine Gefahr. Auch eine Umfrage unter Managern ergab, dass 42 Prozent von ihnen Vorbehalte der Belegschaft beobachteten.

Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die KI wird zweifellos Arbeitskraft vom Menschen übernehmen, und wenn sie es tut, dann vollumfänglich – das heißt, für diese eine spezielle Aufgabe wird kein Mensch mehr nötig sein. Das sind meistens Aufgaben, deren Spaßfaktor eher gering ist, ihrer Art nach monoton und repetitiv: Überwachungsvideos anschauen, am Telefon Standardanfragen beantworten, Dokumente durchsuchen.

In vielen Gebieten wird die KI aber auf absehbare Zeit hinaus eher eine Assistenrolle übernehmen. Sie werden Ärztinnen und Ärzte unterstützen, zu den richtigen Schlüssen zu kommen oder Teil einer Arbeitskette sein - zum Beispiel auf dem Acker, wo Landwirtschaftsroboter Teilaufgaben autonom oder teilautonom übernehmen können, während andere Aufgaben weiterhin vom Menschen ausgeführt werden.

Gleichzeitig werden aber neue Jobs entstehen, welche durch die innovativen KI-Geschäftsmodelle getragen werden. Menschen haben dann mehr Zeit, ihre Arbeitskraft für neue Aufgaben einzusetzen, weil sie mit der KI zusammenarbeiten. So könnten Anwältinnen und Anwälte mehr Zeit mit Klientinnen und Klienten verbringen, anstatt stundenlang Akten zu durchforsten. Klar ist damit auch: Es braucht mehr Bildung, um Menschen auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten und ihnen die Fähigkeiten an die Hand zu geben, mit KI-Systemen zu arbeiten.

Eine Studie des World Economic Forum aus dem Jahr 2023 geht davon aus, dass 89 Millionen verdrängten Arbeitsplätzen durch den Computer 63 Millionen neu geschaffene Jobs gegenüber stehen.

Und, um ehrlich zu sein, eine wirkliche Wahl haben wir nicht. Denn die KI hat schon längst Einzug in den Alltag gehalten und beinahe jede und jeder nutzt sie heute schon, ob bewusst oder unbewusst – im Handy, bei Überweisungen oder bei der Navigation. Es wird noch einige Zeit dauern, bis KIs uns überall begegnen, aber dieser Zeitpunkt wird eher früher als später kommen, denn sobald ein Bereich von der KI profitiert, wird er massive Vorteile gegenüber seinen menschlichen Pendants haben und sie damit vom Markt verdrängen oder ihnen neue Aufgabenfelder eröffnen.

Gleichwohl ist es wichtig, darüber zu reden und sich zu fragen, wo die Ethik in der Maschine steckt. Hier geht es nicht nur um Verantwortung („Wer ist schuldig, wenn die Maschine einen Unfall baut?“), sondern auch die Frage, wie wir Arbeit künftig gestalten wollen.

Die natürliche Dummheit in der künstlichen Intelligenz

KIs sind vom Menschen gemacht – und unterliegen damit einem natürlichen Problem: Eine Intelligenz, die den Menschen nachahmt, ist auch seinen geistigen Beschränkungen unterworfen. Eine davon ist Bias, englisch für Befangenheit.

Ein Beispiel: Die KI-Expertinnen und Experten von Amazon entwickelten 2014 eine KI, die Bewerbungsunterlagen automatisch auswertete und sortierte. Dazu trainierten sie das neuronale Netz mit Bewerbungen aus den vergangenen zehn Jahren. Als die KI trainiert war, mussten sie feststellen, dass der Algorithmus unter neuen Bewerbungen nur noch diejenigen von Männern auswählte. Grund: Unter den früher Eingestellten waren überdurchschnittlich viele Männer, wie in der Tech-Branche üblich. Die KI erstellte daraus die Regel: Nur noch Männer einstellen. (Quelle) Der Fehler lag in der Auswahl und Vorbereitung der Daten. Amazon verwarf das Experiment schlussendlich, Bewerbungen wurden weiterhin manuell durchsucht.

Das Beispiel zeigt, dass der Mensch beim Design einer künstlichen Intelligenz großen Wert bei der Auswahl repräsentativer Daten legen muss – und sich bewusst ist, dass er, in dem er die Daten auswählt und aufbereitet, vielleicht bereits schon befangen ist. Dieses Dilemma lässt sich nicht einfach lösen und muss bei jedem Design einer KI bedacht werden. Auch deshalb lohnt ein Blick von außen, die Zusammenarbeit mit einem Partner und Experten in Sachen KI.

Denn letztlich wird jede KI von einem Menschen programmiert – und wo unsere Intelligenz anfängt und endet, wissen wir ja.

Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung, darüber, was künstliche Intelligenz ist:

- KI ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen

- Starke KI, also generelle Problemlösungsmaschinen, gehören in den Bereich der Science Fiction, schwache KI finden in unserer heutigen Welt immer breitere Verwendung, ob in Handys, in Webseiten, sozialen Medien oder selbstfahrenden Autos

- KIs sind überall dort wertvoll, wo viele Daten analysiert und nach Mustern durchforscht werden können

- Maschinelles Lernen ist das derzeit kommerziell wichtigste Teilgebiet der KI

- KIs benötigen Daten als Grundlagen, das können neben Zahlen auch Bilder, Videos oder Töne sein

- KIs können Daten besser, genauer und schneller verarbeiten als Menschen, sie können sie aber nicht verstehen

- KIs werden nur für ganz bestimmte Zwecke programmiert ("trainiert") und müssen für andere Zwecke wiederum neu trainiert werden

- KIs werden Aufgaben von Menschen übernehmen, gleichzeitig aber auch neue Geschäftsfelder und damit Arbeitsplätze schaffen

- KIs können die Daten nicht verstehen, werden sie mit fehlerhaften Daten gefüttert, liefern sie fehlerhafte Ergebnisse

Nachdem wir uns jetzt mit den Grundlagen befasst haben, geht es ans Eingemachte: Erfahren Sie hier, was es mit Schlagworten wie Machine Learning, Neuronalen Netzen oder Deep Neural Networks auf sich hat und wie eine KI “denkt”.

Artikel: Stand 04/23

Linktipp: Kostenloser KI-Onlinekurs

Die finnische Regierung hat einen Onlinekurs veröffentlicht, der eine für jedermann verständliche Einführung in die Künstliche Intelligenz bietet. Der Kurs behandelt neben Grundlagenwissen Themen rund um die "Philosophie der KI", zeigt reale Anwendungsbeispiele und befasst sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen.

Den Kurs gibt es in zahlreichen Sprachen, kostenlose Anmeldung unter: https://www.elementsofai.de/

KI auf die Ohren

Im Podcast "Think Reactor" aus Bremen unterhalten sich zwei Experten, Roland Becker und Sirko Straube, regelmäßig über brennende Fragen rund um die KI - ob es jetzt um Arbeit, Bildung, Datenschutz oder ähnliches geht. Dabei bleiben sie stets allgemeinverständlich und führen auch Neulinge behutsam an die komplexen Themen heran.

Erfolgsgeschichten

Bauen ist mehr und mehr zu einem Hindernis-Parcours geworden. Material- und Personalkosten steigen, bau- und umwelttechnische Auflagen nehmen zu. Gleichzeitig sollen zunehmend kompliziertere Projekte möglichst immer schneller realisiert werden. NEVARIS in Bremen bietet der Branche Softwarelösungen, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Mehr erfahrenSeit 18 Jahren betreibt das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen Spitzenforschung rund um die Themen Künstliche Intelligenz, Robotik sowie cyber-physische Systeme. Die Forschenden entwickeln innovative Lösungen, die den Menschen in vielen Bereichen unterstützen, ob an Land, unter Wasser, in der Luft oder im Weltraum.

Mehr erfahrenWeltoffenheit, Unternehmungsgeist und Handelskunst bilden das Fundament wirtschaftlichen Erfolges an der Weser. Neben traditionell starken Branchen finden auf diesem Fundament auch innovative Unternehmen den richtigen Platz und ein optimales Umfeld für ihre Entwicklung. Welche Themen dabei im Fokus stehen, erläutert Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Bremen, im Interview.

zum Interview